在数字化转型浪潮中,企业如何突破管理效率瓶颈?本文将深度解析工单系统的功能架构与实施价值,揭示其如何重构企业工作流程,解决跨部门协作痛点,并通过数据驱动实现管理效能跃升。从系统选型到落地应用,为您提供全方位的专业见解。

传统管理模式的效率困境

在快节奏的商业环境中,许多企业仍依赖电子邮件、即时通讯工具甚至纸质单据进行任务分配和问题处理。这种分散式管理方式导致三个典型问题:

1.任务可视化程度低:根据调研,67%的企业无法实时掌握工作进度,管理层平均每周花费8小时手动收集各部门工作状态。

2.责任边界模糊:跨部门协作中,38%的时间消耗在确认责任归属和重复沟通上。

3.知识沉淀不足:重复性问题处理消耗企业30%以上人力资源,且解决方案难以系统化积累。

某零售企业客服总监坦言:"每天处理500+客户请求中,约40%是重复性问题,但缺乏有效机制将这些经验转化为标准化解决方案。"

工单系统的架构与运行机制

工单系统的核心组件

现代工单系统采用模块化设计,主要包含以下功能单元:

1.智能分派引擎

o基于预设规则自动分配工单

o支持负载均衡算法

o紧急工单优先处理机制

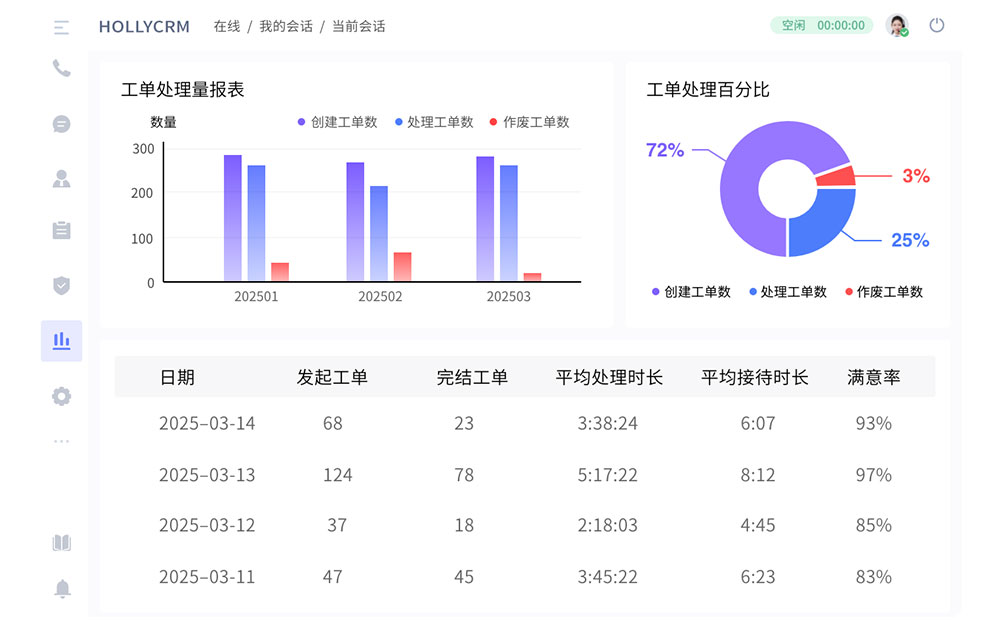

2.数据分析仪表盘

o实时显示SLA达成率

o工单处理时效分布

o常见问题类型统计

关键技术支撑

工单系统的效能实现依赖于三项核心技术:

1.工作流引擎:可视化配置业务流程,支持条件分支和并行处理

2.API集成层:与企业现有CRM、ERP系统无缝对接

3.自然语言处理:自动解析工单内容,提取关键信息

工单系统带来的管理变革

组织能力的质变

1.流程标准化:将隐性经验转化为显性流程,新员工培训周期缩短60%

2.决策数据化:基于历史工单分析,精准识别流程瓶颈

3.服务可预期:建立SLA服务等级协议,使服务质量可测量、可承诺

制造业质量管理部门反馈:"通过工单系统的根本原因分析功能,产品缺陷率在半年内从3.2%降至1.7%。"

系统选型与实施关键点

评估维度矩阵

选择工单系统时应建立多维评估框架:

1.功能性需求

o行业适配度

o自定义字段支持

o移动端兼容性

2.技术性指标

o系统响应延迟

o单工单存储成本

o并发处理能力

3.成本效益分析

o隐性成本(培训、数据迁移)

oROI计算周期

o可扩展性成本

实施路线图

成功部署工单系统需遵循分阶段策略:

1.准备阶段(1-2周)

o流程诊断与需求确认

o关键用户识别

2.试点阶段(4-6周)

o选择非核心业务测试

o收集改进反馈

3.全面推广(2-3月)

o分批上线

o建立使用规范

4.优化阶段(持续)

o基于数据分析迭代

o功能扩展

常见问题:

Q1:工单系统与项目管理工具有何本质区别?

A:工单系统侧重标准化流程执行和闭环管理,而项目管理工具更关注复杂任务的规划和资源协调,两者在应用场景和功能设计上有明显差异。

Q2:小微企业是否需要工单系统?

A:当企业同时满足以下条件时应考虑引入:日均处理请求量超过50件、涉及3个以上部门协作、客户对响应速度有明确要求。

Q3:如何衡量工单系统的投资回报率?

A:主要计算维度包括:人力成本节约、客户留存率提升、质量问题减少带来的收益,通常投资回收期在6-12个月。

Q4:工单系统能否完全替代人工沟通?

A:工单系统是沟通的框架和载体,但不能替代必要的深度协作。理想状态是系统处理80%标准化工作,人工专注20%复杂问题。

Q5:系统上线后员工抵触怎么办?

A:采取"培训-激励-优化"组合策略:分角色培训、设置使用奖励机制、持续收集反馈优化体验。

总结

工单系统作为企业数字化转型的基础设施,其价值远不止于问题跟踪工具。通过构建标准化、可视化、可优化的业务流程管理体系,企业能够实现从经验驱动到数据驱动、从被动响应到主动预防的管理范式转变。在实施过程中,需要平衡系统刚性与业务弹性,使技术真正服务于组织效能提升。

客服工单系统

客服工单系统 派单系统

派单系统 微工单

微工单 客服工单系统

客服工单系统