当企业规模扩大、业务复杂化,部门间的协作低效往往成为制约发展的隐形瓶颈。工单管理系统通过标准化、透明化的流程设计,正成为破解跨部门协作难题的关键基础设施。

一、流程可视化的桥梁作用

1.1 端到端流程的完整呈现

工单系统将分散在各部门的业务环节串联成可视化流程图,任何参与者都能清晰看到任务全貌。这种透明度消除了传统协作中"黑箱操作"的猜疑,比如采购申请从提交到审批再到执行的完整轨迹。

1.2 跨系统数据的统一界面

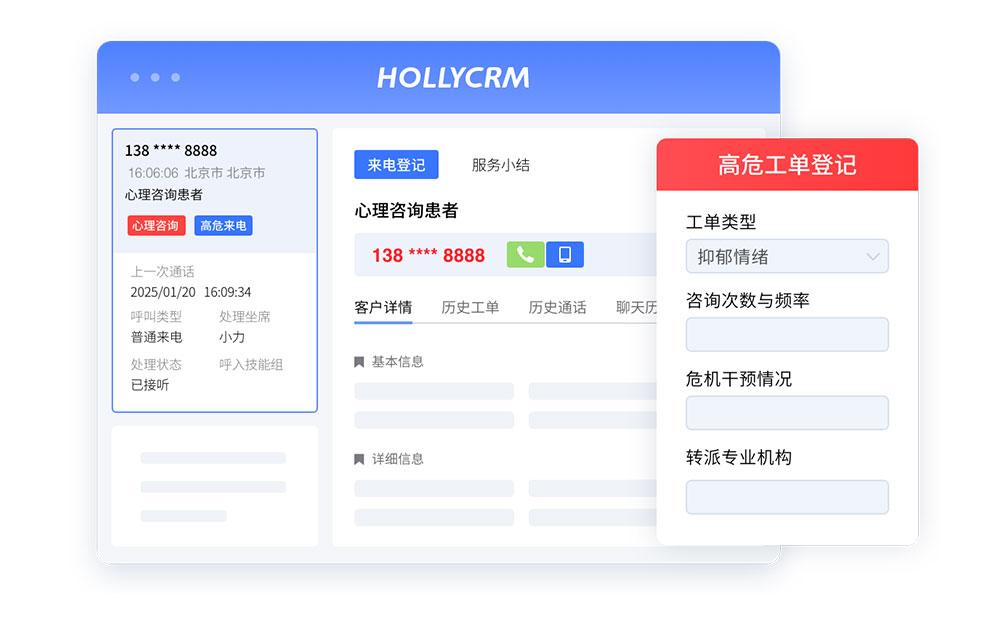

集成ERP、CRM等不同系统的数据接口,工单平台为多部门提供一致的信息视图。财务部门查看工单时,能同时看到销售端的客户合同和仓储部的库存数据,避免反复沟通确认。

1.3 瓶颈环节的即时暴露

通过累积工单在各节点的停留时长分析,系统自动标识流程阻塞点。当技术部门工单平均处理时间异常延长时,可及时预警并调配资源。

二、责任明确化的管理价值

2.1 自动化分派的精准对接

基于预设规则和技能矩阵,系统智能分配工单至对应部门的具体责任人。市场活动策划需求会直接路由至市场部活动组,而非笼统发往整个部门。

2.2 交接过程的完整留痕

跨部门移交工单时,系统强制要求填写交接说明并附件相关文档,形成可追溯的责任链条。法务部审核合同后,修改意见和依据都完整记录在工单历史中。

2.3 超时预警的倒逼机制

设置各环节的处理时限,临近截止时自动提醒责任人,超期工单逐级上报。这种机制有效防止任务在部门间"踢皮球"现象。

三、信息同步化的协同效应

3.1 实时更新的共享看板

所有相关部门都能查看工单最新状态,客服部无需反复询问技术部就能知道故障修复进度,大幅减少重复沟通。

3.2 关联信息的智能推送

系统自动关联历史相似工单,当销售提交客户投诉时,自动附带该客户过往订单和服务记录,帮助售后部门快速定位问题。

3.3 多线程讨论的集中管理

每个工单内置讨论区,跨部门沟通记录结构化保存。产品设计变更的讨论过程完整留存,避免邮件往来造成信息碎片化。

四、效率可量化的改进基础

4.1 协作效率的数字化度量

统计跨部门工单的平均周转时间、交接次数等指标,为流程优化提供数据支撑。数据显示采购审批在财务部滞留过久,便可针对性简化流程。

4.2 部门贡献的客观评价

通过工单解决数量、及时率等数据,量化各部门的协作效能。这种透明化评估减少主观评价带来的部门矛盾。

4.3 资源调配的科学依据

分析工单流量分布,合理调整各部门人力资源配置。当发现质量检测环节成为瓶颈时,可及时扩充质检团队规模。

五、实施落地的关键策略

5.1 流程的渐进式优化

先数字化现有协作流程,再基于数据洞察逐步改进,避免一次性全面改革带来的组织抵触。

5.2 角色的明确定义

清晰划定各部门在工单流程中的职责边界,如确定IT部门只处理系统类工单,业务问题由对应部门负责。

5.3 文化的配套转型

通过培训将"工单思维"融入组织文化,让员工习惯"事事有工单,环环可追踪"的工作方式。

六、效果评估的多维指标

6.1 协作时效的提升度

对比实施前后,跨部门任务从发起到闭环的平均时长变化,直接反映效率改进。

6.2 沟通成本的降低率

统计邮件、会议等传统沟通方式的减少量,衡量工单系统带来的协同效率提升。

6.3 错误率的下降幅度

分析因信息不对称导致的返工、错误等质量问题的减少情况,评估信息同步效果。

结语:从系统协同到组织进化

工单管理系统对跨部门协作的价值,远不止于流程效率的表面提升。当所有交互过程变得透明、可度量时,企业实质上在构建一种新型的组织协作语言——以数据代替猜测,用流程替代人情,靠系统而非记忆。这种深层次的协作模式转型,将帮助企业突破规模增长的效率瓶颈,打造真正敏捷的组织能力。协作系统不是替代人的判断,而是通过消除信息不对称和权责模糊,让人的专业能力在清晰的框架下发挥最大价值。当各部门在共享的数字化平台上无缝配合时,组织效能将实现质的飞跃。

客服工单系统

客服工单系统 派单系统

派单系统 微工单

微工单 客服工单系统

客服工单系统