在客户服务领域,数字化转型正在深刻改变传统服务模式。售后工单系统作为智能化服务管理平台,与传统人工客服方式形成鲜明对比。理解两者差异不仅有助于企业做出正确的技术选型决策,更能把握客户服务效率提升的核心关键。

一、服务体系的结构性差异

传统客服的线性工作模式

传统客服主要依赖人工接听电话、记录问题、分配任务这一线性流程。服务人员需要手动记录客户信息和服务内容,通过记忆或简单文档管理服务过程。这种模式下的信息传递依赖人工交接,容易出现遗漏和误差,且服务过程缺乏标准化规范。

服务质量管理完全依靠人工监督和抽查,难以实现全面监控和及时干预。知识积累停留在个人层面,团队整体能力提升缓慢。跨部门协作需要大量沟通协调,问题处理周期较长,客户等待时间不可控。

工单系统的立体化服务网络

工单系统构建了多维度、立体化的服务管理体系。系统自动捕获客户需求,生成标准化工单并分配唯一标识。工作流引擎确保每个环节按预设规则执行,减少人为干预带来的不确定性。状态跟踪功能使服务过程完全透明,各方可实时了解处理进度。

知识库系统将解决方案结构化存储,支持快速检索和智能推荐。数据分析模块提供全方位的服务洞察,帮助持续优化服务质量。移动端支持扩展了服务场景,实现随时随地处理客户问题。

二、效率提升的实现机制

流程自动化减少人工操作

工单系统通过自动化工作流显著减少人工操作环节。客户提交需求后,系统自动完成信息记录、分类标识和任务分配。智能路由算法根据问题类型、客服技能和工作负荷等因素,将工单派发给最合适的处理人员。

自动化提醒机制确保任务及时处理,避免因遗忘导致的延误。服务级别协议(SLA)自动监控功能实时跟踪处理进度,对可能超时的任务提前预警。结果反馈和客户满意度调查也由系统自动完成,形成服务闭环。

信息集中处理提升协同效率

所有服务相关数据集中存储和管理,消除信息孤岛。客服人员可快速获取完整客户历史和服务记录,避免客户重复描述问题。跨部门协作通过系统工单流转实现,减少沟通成本和时间损耗。

统一的知识库确保服务标准一致,新人可快速掌握处理方法。数据分析结果帮助识别服务瓶颈,优化资源配置。管理人员可通过系统实时监控团队绩效,及时发现问题并干预。

智能辅助增强处理能力

自然语言处理技术自动分析客户需求,推荐解决方案。机器学习算法从历史数据中挖掘最佳实践,不断提升服务质量。智能质检功能自动检查服务过程,确保符合规范标准。

预测分析帮助预见潜在问题,实现预防性服务。语音识别和语义理解技术提升自助服务能力,减少人工介入。移动应用支持现场服务,提高问题解决效率。

三、质量管理体系的升级

过程可控性与可追溯性

工单系统实现服务全过程的可视化和可追溯。每个处理环节的时间戳和操作记录完整保存,便于问题追溯和责任认定。服务标准通过系统规则固化执行,减少人为因素导致的差异。

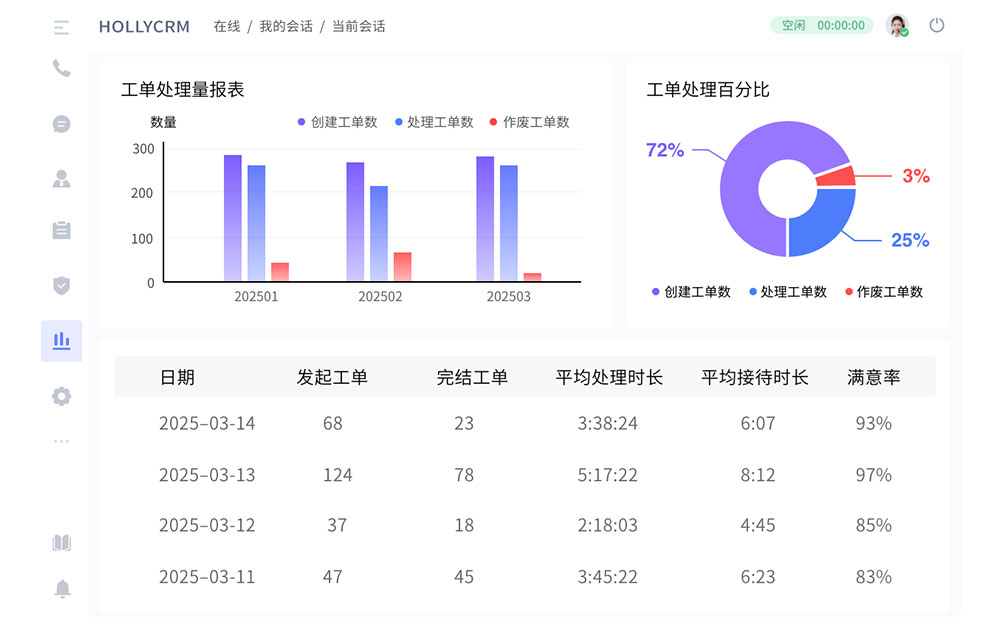

实时监控仪表盘显示关键绩效指标,帮助管理者及时掌握服务状态。服务质量数据自动收集和分析,为改进提供依据。客户反馈机制确保服务质量持续优化。

持续改进的良性循环

成功的服务案例自动沉淀为知识资产,丰富解决方案库。系统定期生成服务分析报告,识别改进机会。AB测试功能支持服务策略验证,选择最优方案。

员工绩效数据帮助识别培训需求,提升团队能力。客户行为分析指导服务创新,提升客户满意度。系统更新迭代确保服务能力持续增强。

四、实施转化的关键因素

组织架构的适应性调整

成功实施工单系统需要相应的组织架构支持。传统按渠道划分的客服团队需要转型为按职能和专业领域划分的协作组织。服务流程需要重新设计和优化,以适应系统特点。

绩效考核指标需要调整,注重团队协作和服务质量。培训体系要更新,提升员工系统使用能力和服务水平。管理方式要转变,更多依赖数据驱动决策。

技术支持体系的完善

系统实施需要专业的技术支持团队。要建立完善的系统维护和故障处理机制。定期进行系统升级和功能优化。建立用户反馈渠道,及时解决问题。

与现有系统的集成需要专业技术支持。数据迁移和清洗需要专门处理。系统使用培训要持续进行,确保员工熟练掌握。

售后工单系统与传统客服模式的本质区别在于数字化、智能化的服务管理方式。通过流程自动化、信息集中化和决策数据化,工单系统实现了服务效率的质的飞跃。然而,系统效能的充分发挥需要企业进行相应的组织调整和管理优化。只有将技术工具与管理实践有机结合,才能真正实现客户服务水平的全面提升,在激烈的市场竞争中赢得优势。企业应该根据自身特点,选择合适的实施路径,逐步实现客户服务体系的数字化转型。

客服工单系统

客服工单系统 派单系统

派单系统 微工单

微工单 客服工单系统

客服工单系统