企业在推进智能工单系统上线时,常面临周期预估不准、流程衔接不畅等实际问题。不同于传统工单工具,智能系统需要与现有业务流程深度整合,同时部署自动化分配、智能分析等高级功能,这就要求实施过程必须科学规划、分步推进。

一、实施周期的影响因素分析

1.1 业务场景复杂度

涉及多部门协作的跨职能工单流程,因需要协调多方业务规则,实施周期通常长于单一业务线的标准化流程。特殊审批环节、异常处理机制等定制需求也会延长开发时间。

1.2 系统集成深度

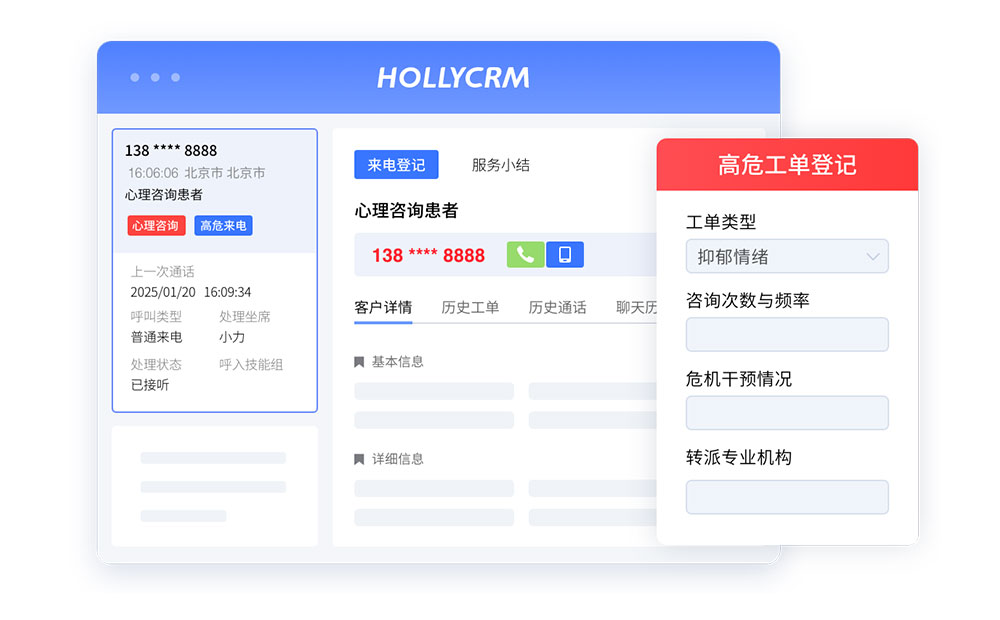

与CRM、ERP等现有系统的对接工作量差异显著。仅实现基础数据同步可能只需数周,而要实现业务流程的端到端贯通,则需要进行更深入的接口开发和联调测试。

1.3 数据迁移规模

历史工单数据的清洗和迁移耗时与数据量呈非线性增长。特别是非结构化数据(如附件、沟通记录)的处理,需要设计专门的转换规则。

二、标准实施流程分解

2.1 需求调研与方案设计(4-6周)

业务现状分析阶段需绘制完整的工单流转图谱,识别现有流程痛点。方案设计需明确自动化规则、权限架构等核心要素,输出系统配置蓝图和集成接口规范。

2.2 系统配置与开发(6-8周)

基础平台部署包括工作流引擎配置、表单字段定义等。定制开发涵盖智能分派算法训练、特殊业务规则编程等。此阶段需同步进行测试案例准备。

2.3 数据迁移与测试(3-4周)

历史数据ETL过程包含数据抽取、格式转换、验证核对三步走。系统测试应覆盖常规场景、边界案例和压力测试,确保功能完整性和性能稳定性。

2.4 培训与试运行(2-3周)

分角色开展系统操作培训,重点培养管理员的自定义配置能力。试运行阶段采用新旧系统并行策略,通过实际业务验证逐步切换流量。

三、加速实施的关键策略

3.1 模块化分步上线

优先部署核心工单处理功能,后续迭代增加智能分析等增值模块。这种渐进式上线可缩短价值实现时间,同时降低一次性变更风险。

3.2 预置模板的灵活应用

利用系统提供的行业模板快速搭建基础框架,仅对差异化需求进行定制开发。标准化的审批流、状态机等组件能显著减少配置工时。

3.3 并行工程的组织

开发、测试、培训等环节采用重叠推进方式。在系统配置阶段提前准备测试数据,在开发末期启动用户培训,优化整体时间利用效率。

四、确保成功的保障措施

4.1 项目管理机制建立

设立专职项目经理统筹跨部门协作,采用敏捷方法管理开发迭代。定期召开风险评审会,及时调整实施策略。

4.2 变更管理的规范化

建立严格的变更控制流程,评估每项需求变更对周期和质量的影响。非关键功能优化建议纳入二期优化清单。

4.3 知识转移的系统性

要求供应商提供详细的技术文档,培养内部系统管理员。关键配置决策需形成书面记录,避免人员变动导致的知识断层。

结语:质量与效率的平衡之道

智能工单系统的实施不是简单的技术安装,而是业务流程的数字化重构。企业应当根据业务紧急度和资源投入能力,在实施速度与系统完善度之间寻求平衡点。建议建立上线后的持续优化机制,通过3-6个月的运营磨合,逐步释放智能系统的全部价值。记住,成功的系统上线不是项目的终点,而是智能化运营的新起点。

客服工单系统

客服工单系统 派单系统

派单系统 微工单

微工单 客服工单系统

客服工单系统