在客户服务运营中,工单分配环节常常成为效率瓶颈。传统人工分配方式依赖管理者的主观判断,不仅响应速度慢,还容易出现分配不均、专业错配等问题。随着业务规模扩大和服务渠道多元化,这种低效的分配模式已难以满足时效性和精准度的双重需求。

自动化工单分配技术的出现,为解决这一难题提供了有效路径。然而,许多企业在实施过程中又面临新的困惑:如何设置既科学又实用的分配规则?规则过于简单可能流于形式,过于复杂又难以维护。理解自动分配的工作原理和规则设置方法,是发挥平台效能的关键所在。

工单自动分配的核心机制

基于技能标签的匹配规则

工单与处理人员的能力匹配是分配逻辑的基础。系统通过预设的技能标签体系,将工单需求与人员专长进行智能配对。技术类问题分配给具备相应技术认证的客服,账单争议交由熟悉财务流程的专员处理。这种精准匹配大幅提升了首次解决率,减少了不必要的工单转派。

技能标签的设置应当细化到具体领域和层级,形成多维度的能力矩阵。随着业务发展和技术更新,标签体系需要定期维护和优化,确保其反映团队的真实能力结构。动态的技能评估机制可以帮助系统持续学习人员的能力成长。

负载均衡的动态调度

合理的工作量分配是保持团队效能的关键。自动分配系统实时监控每位处理人员的待办工单量、处理时效等指标,确保任务均匀分布。当检测到个别成员负荷过高时,新工单会自动导向空闲或压力较小的同事,避免出现忙闲不均现象。

负载算法需要考虑工单的预估处理时长和复杂度,而非简单的数量统计。高级系统还能识别人员的效率曲线,在个人效能高峰期分配更多任务。这种精细化的负荷管理显著提升了团队整体产能。

优先级驱动的处理序列

不同工单的紧急程度和重要性存在差异。系统通过优先级规则确保关键需求得到及时响应。高优先级工单可以突破常规队列限制,直接分配给最合适的可用人员。VIP客户请求或系统故障类工单通常会被赋予更高的优先级权重。

优先级设置应当平衡客观标准和主观判断。清晰的优先级定义标准有助于减少争议,而过多的优先级层级反而会增加决策复杂度。通常三到五级的优先级体系能够满足大多数业务场景的需求。

地域与语言适配规则

对于跨区域运营的企业,地域和语言因素不容忽视。自动分配系统可以基于客户地理位置匹配当地服务团队,或根据语言偏好选择相应语种的支持人员。这种本地化适配不仅提升了沟通效率,也增强了客户体验。

地域规则设置需要考虑时区差异和本地法规要求。语言能力管理则需要定期测试和认证,确保分配准确性。在资源允许的情况下,优先培养多语种复合人才可以增加分配的灵活性。

历史关联性匹配

与客户的前期交互历史是宝贵的分配依据。系统可以识别工单与特定处理人员的历史关联,优先将后续问题分配给熟悉该客户或案例的专员。这种连续性服务减少了客户的重复解释,提高了问题解决效率。

历史匹配需要平衡专业性和新鲜度考量。过于依赖历史关系可能导致知识孤岛,适当轮换有助于团队能力均衡发展。系统应当允许管理员调整历史关联的权重参数。

规则设置的优化策略

分阶段规则实施

复杂的分配规则体系不宜一次性部署。建议从基础规则开始,如技能匹配和负载均衡,待系统运行稳定后再逐步添加优先级、地域等高级规则。每个新增规则都应当进行小范围测试,验证效果后再全面推广。

分阶段实施便于识别和解决规则冲突,也给了团队适应新流程的时间。建立规则版本管理机制,确保变更过程可控可追溯。这种渐进式优化降低了系统调整的风险。

数据驱动的规则调优

分配规则的有效性需要通过运营数据验证。定期分析各类规则的触发频率、匹配准确率、对解决时效的影响等指标,发现潜在优化点。数据异常可能提示规则设置不当或标签体系需要更新。

建立规则效果的量化评估体系,避免仅凭主观感受调整。A/B测试方法可以帮助比较不同规则版本的实际效果。这种基于实证的优化确保了决策的科学性。

弹性规则的灵活应用

业务场景的多样性要求规则具备一定弹性。设置规则的例外条件和覆盖机制,允许特殊情况下的人工干预。例如,突发危机事件可能需要临时调整优先级标准,团队休假期间需重新定义负载均衡参数。

弹性规则不是对自动化的否定,而是对现实复杂性的必要适应。清晰的例外管理流程可以防止规则体系失控。记录所有人工干预行为有助于后续分析和规则改进。

跨部门协同规则设计

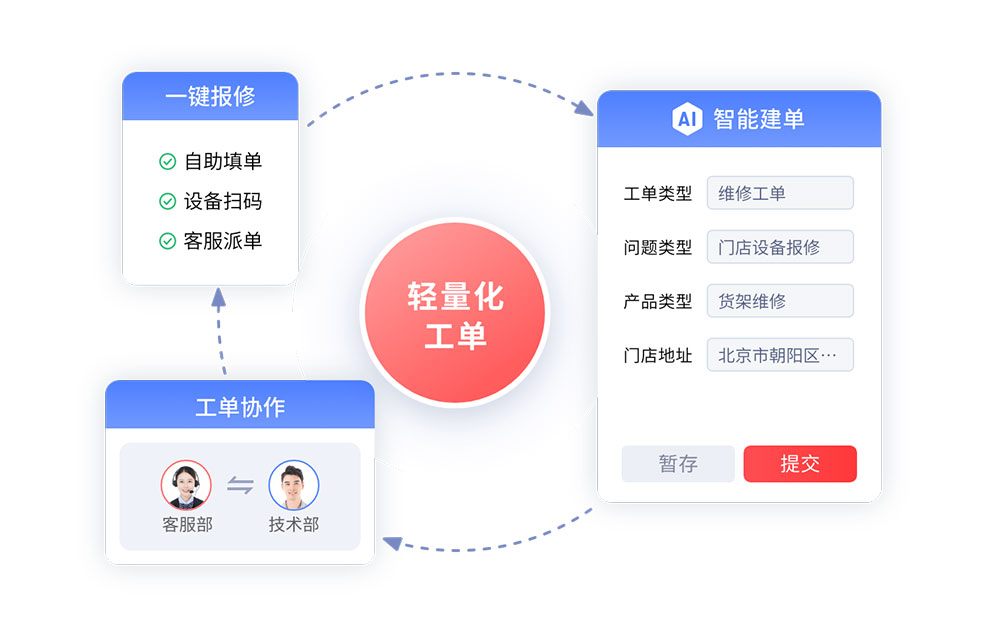

工单分配常涉及多个部门的协作。跨功能规则需要各相关方共同制定,确保流程衔接顺畅。例如,技术支持工单可能需要在客服初步诊断后转给专业工程师,这种交接点的规则设置尤为关键。

定期召开规则评审会,收集一线反馈,识别部门间的摩擦点。建立统一的规则管理平台,保持各部门对分配逻辑的理解一致。这种协同设计避免了规则盲区和冲突。

实施过程中的常见挑战

规则冲突的识别与解决 规则冲突的识别与解决

多条规则并行时可能产生冲突或歧义。例如,技能匹配规则可能指向专员A,而负载均衡规则推荐专员B。系统需要明确定义规则优先级或设计冲突解决算法,如加权评分或分层决策机制。

建立规则冲突的监测和预警机制,及时发现并处理逻辑矛盾。规则文档的详细注释有助于维护团队理解设计意图。复杂的规则体系可能需要可视化工具辅助管理。

人员能力的动态管理

团队技能结构的变化要求标签体系及时更新。新员工加入、培训认证完成、岗位调整等事件都应当触发能力数据更新。滞后的标签管理会导致分配准确度下降。

将技能管理与人力资源系统集成,实现能力变化的自动同步。定期进行技能复核,清理过期或无效标签。这种动态维护确保了规则基础的可靠性。

系统性能的平衡考量

复杂的规则计算可能影响系统响应速度。在规则丰富性和处理效率之间需要找到平衡点。对于实时性要求高的场景,可以考虑简化非关键规则或采用异步计算机制。

性能测试应当覆盖高峰时段的规则处理能力。缓存常用规则结果、优化查询语句等技术手段可以提升系统吞吐量。这种技术优化保障了用户体验的流畅性。

变更管理的规范流程

规则调整应当遵循严格的变更管理流程。评估变更影响范围,制定回滚方案,通知相关干系人。未经充分测试的规则修改可能导致分配混乱和服务中断。

建立规则变更的审批和文档记录制度。重大调整建议在非高峰时段部署。这种规范管理降低了运营风险。

结语

工单自动分配不是简单的技术功能启用,而是服务流程的智能化重构。科学合理的规则设置能够在提升效率的同时保障服务质量,实现资源的最优配置。企业应当将规则管理视为持续优化的过程,而非一劳永逸的任务。

随着机器学习技术的发展,未来的分配系统将具备更强的自我优化能力。但无论技术如何进步,规则设计的核心原则始终不变:理解业务本质,尊重专业判断,平衡多方需求。把握这些原则,企业就能构建出既高效又人性化的工单分配体系,为客户服务注入智能化的活力。

客服工单系统

客服工单系统 派单系统

派单系统 微工单

微工单 客服工单系统

客服工单系统